※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

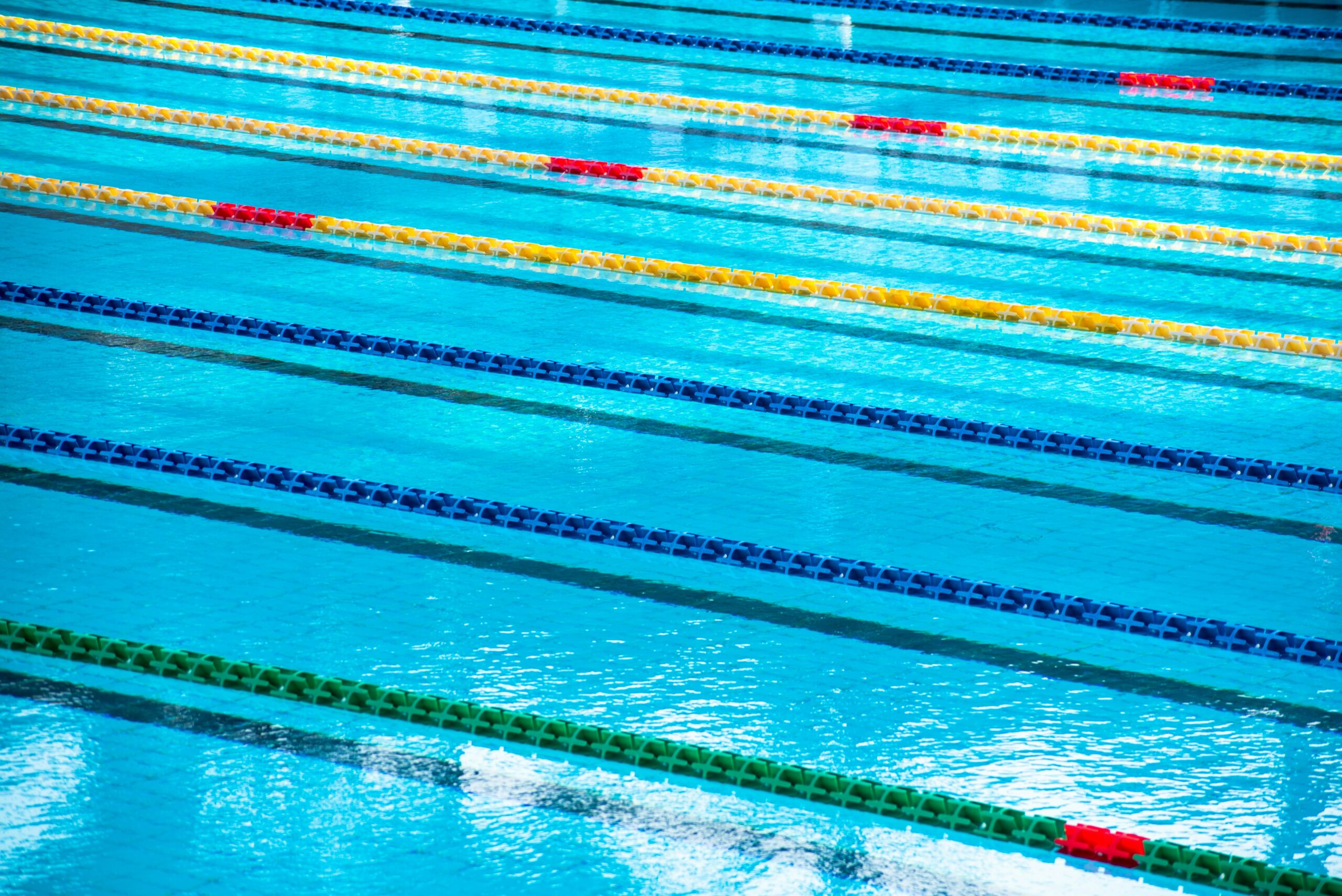

水の事故は夏だけのものではありません。

学校の授業で使うプール、スイミングスクール、温水プール、さらには家庭用プールや浴槽に至るまで、危険は一年を通して存在します。

「うちは大丈夫」

「監視員がいるから安心」

と思ってしまいがちですが、本当にそうでしょうか。

私は親として子どもを水泳教室に通わせる中で、そして元救急隊員として現場を経験してきた中で、強い疑問と危機感を抱いています。

親の目線から見えた“監視の隙”

子どもが通う初級クラスを見学していて、私はある違和感を覚えました。

- 監視員やコーチが別の方向を見ていて、子どもたちから目を離している時間がある

- 特に初級クラスは泳ぎに慣れていない子どもが多いのに、十分に目が届いていない

実際に、初級クラスの子が水中で苦しそうにし、溺れかける場面を目にしました。

その子は自力でプールサイドに捕まり事なきを得ましたが、その時 監視員やコーチは誰も気づいていなかった のです。

親として、胸が締めつけられる瞬間でした。

元救急隊員としての視点

私は消防・救急で働いていた頃、プール事故の現場に何度も駆けつけました。

「さっきまで元気だったのに、ほんの数分で命の危機に陥る」

その現実を痛感してきました。

ハインリッヒの法則ではありませんが、大事故の前には必ず“小さな危険の兆候”があります。

監視の隙や曖昧な体制は、その兆候を見逃してしまう要因です。

施設側が「うちは大丈夫」と思い込んでしまえば、同じ悲劇が繰り返されるでしょう。

プールに必要な最低限の体制

私が考える最低限の監視体制は以下の通りです。

- プールの四隅に監視員を配置し、死角をなくす

- 初級クラスには専任の監視員をつけ、常に目を離さない

- 緊急時の連絡方法(緊急ボタンやブザー)を明確にし、保護者も場所を把握できるようにする

そして、ここで強調したいのは『見学者も一種の監視員である』ということです。

「うちの子じゃないから関係ない」と思うのではなく、もし異変に気づいたらすぐに知らせる責務があります。

その一声や行動が、子どもの命を守る大きな力になるのです。

親としてできる備え

施設に任せきりではなく、親としてもできることがあります。

- 見学時に監視体制や緊急ボタンの位置を確認しておく

- 少しでも不安を感じたら、施設に意見を伝える

- 子どもに「苦しくなったら手を上げる」など、SOSのサインを教える

- 見学者として「周囲の子どもたちも見守る」という意識を持つ

こうした小さな意識が、万が一の事故を防ぐ大きな一歩になります。

備えの一例として、ホイッスル・防水スマホケース・救急ポーチを持っておくと安心です。

※本記事内のリンクにはアフィリエイト広告が含まれています

親が備えられる安全グッズ(プール・水泳教室・海水浴で活躍)

子どもを見守るのは監視員だけではありません。

親や見学者が備えをしておくことで、万が一のときに素早く行動できる安心につながります。

ここでは水泳教室だけでなく、家庭用プールや海・川遊びでも役立つ安全グッズを紹介します。

まとめ 〜監視の徹底は命を守る最低条件〜

万が一の事故に備えて、保険で家族の安心も守りましょう。

👉 保険のマンモスで無料相談水泳は子どもにとって素晴らしい習い事ですが、同時に危険と隣り合わせです。

そして、水の事故は決して夏だけの問題ではありません。

監視の徹底は、命を守る最低条件。

これは元救急隊員としての経験、そして親としての実感です。

施設も親も一緒になって、「安心して子どもを通わせられる環境」をつくることが何より大切だと強く思います。

読者への問いかけ

👉 あなたのお子さんが通う水泳教室は、本当に“気づいてもらえる環境”になっていますか?

コメント